本ページの一番下に拡大して閲覧できる電子書籍のリンクがございます。最後までスクロールしてください。

初めに

漫画は芸術的・視覚的な表現手段の一つとして、世界各国の人々に愛され、各国間における文化の交流及び相互学習の促進に貢献しています。この度「伝統と伝承――中国古典的連環画から現代的漫画アートへ」展は日本でオンライン公開で楽しんで頂きます。一部の中国の漫画作品の展示およびその作者らを紹介することを通じて、日本の視聴者の方々に、中国における漫画アートの発展史及び現状をより理解していただき、さらに両国民の相互理解と友好感情を増進することを願っております。

中国の連環画は、漢代の画像石、北魏時代の敦煌壁画などに遡ることができます。連続の画像で物語や人物伝記などを記録します。馬王堆漢墓から出土した漆棺には、複数の図像を連続的に描いた「土伯(土地神)が蛇を喰らう」「羊が飛鶴に乗る」などの話があります。また莫高窟の北魏時代の敦煌壁画には「九色鹿本生」「シビ王とはととたか」などの仏陀の本生譚が描いてあります。

宋代に至って、印刷術の普及に伴い、連環画の形態は画像石、壁画から写本、書物へと移行することになりました。挿絵入りの本が大量に出版され、その挿絵が本の見どころを鮮やかに表現しており、人気を博しました。宋の嘉祐八年に刊行した『列女伝』は、複数の挿絵入り本の中で最も古い絵物語と見なされ、連環画の基本的な形態を備えていると言えよう。中国国家図書館に所蔵している明の万暦二十年の『孔子聖跡図』は、白描画で孔子の生涯を詳細に描いたものです。

中華民国時期に入ると、連環画は急速に発展し始めました。それまですでにある程度の規模と影響力を持っていた連環画は、まだよく「小人書」と呼ばれていました。1925年から1929年にかけて、上海世界書局は『西遊記』『水滸伝』『三国志』『封神演義』『岳伝』(すなわち『説岳全伝』)を絵物語(一ページに一コマ、言葉がコマの上に記入)にしたものを刊行し、いずれもそのタイトルに「連環図画」を冠しました。ただしこの呼び名は1950年代に入ると「図」を省略して「連環画」と改められました。

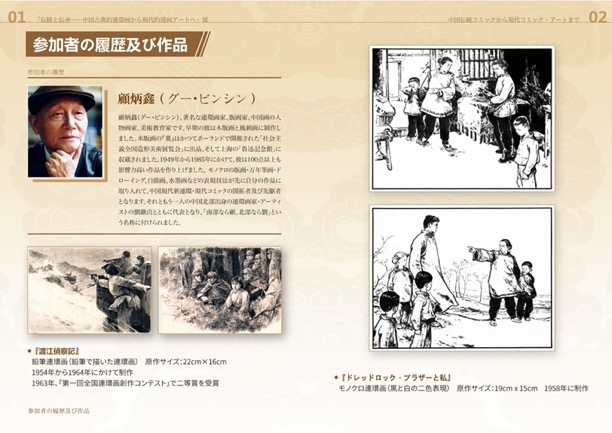

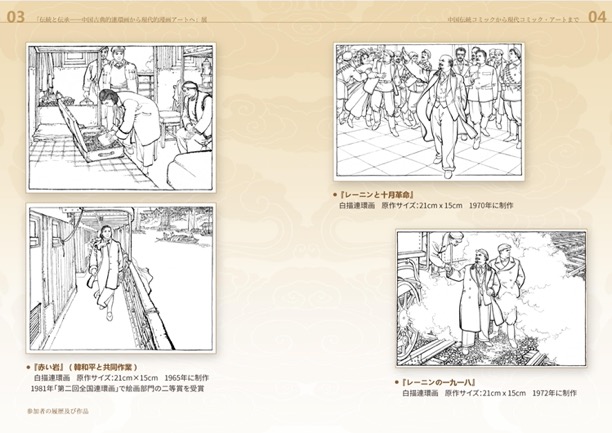

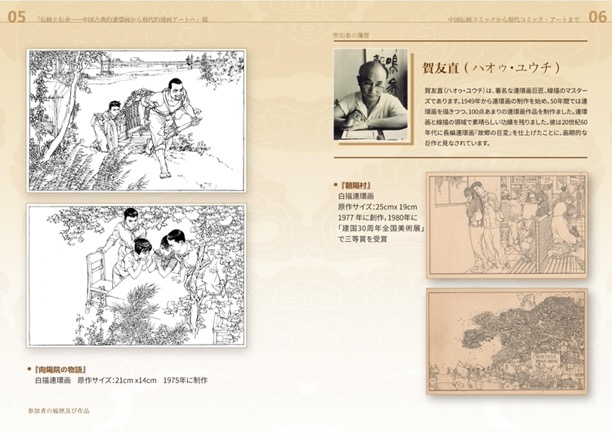

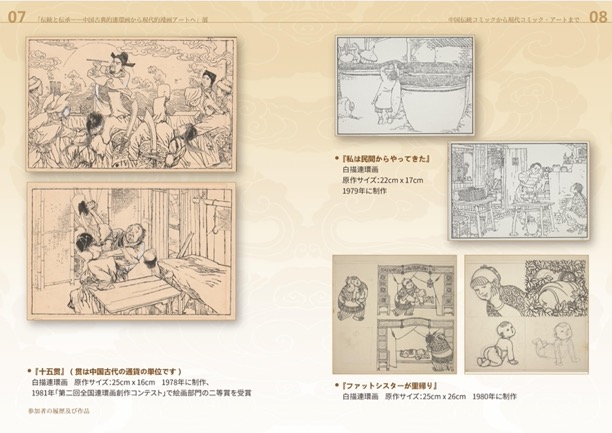

20世紀の半ばごろ、連環画は最盛期を迎えました。優秀なアーティストと作品が次々と現れました。賀友直(ヘー・ユウチー)、顧炳鑫(グー・ビンシン)などを代表にした連環画作家らは、古今の絵画技法を融合し、国内外で名を馳せたアーティストとなっています。この度のオンライン展は、彼らを含む名の高い連環画家らの傑作の原稿が公開されるほか、聶崇瑞(二ェ―・ソエイ)、李志武(リ・シウ)、張暁雨(チャン・シャオユウ)、早稻(ソ・ドォ)など10人ほどの現代コミックの領域で活躍し、異世代でそれぞれ優秀な漫画家らの作品も楽しんでいただけます。これらの作品では、モダンチャイナの要素が多く含まれているほか、若い作家らの持っている独特のスタイルや気質、そして日本漫画が彼らの創作に与えた影響も窺えることができます。また、これらの作品のほとんどは、すでに欧米で出版されています。

この度のオンライン展を介して、中国の古典的連環画と現代的漫画の素晴らしさとその物語の面白さを、日本の視聴者の方々と分かち合えれば幸いです。

展示内容

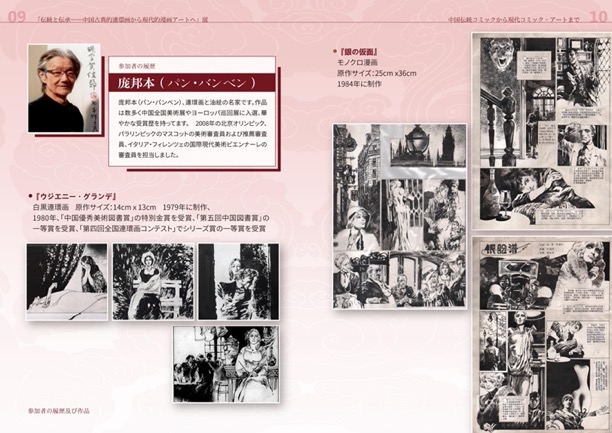

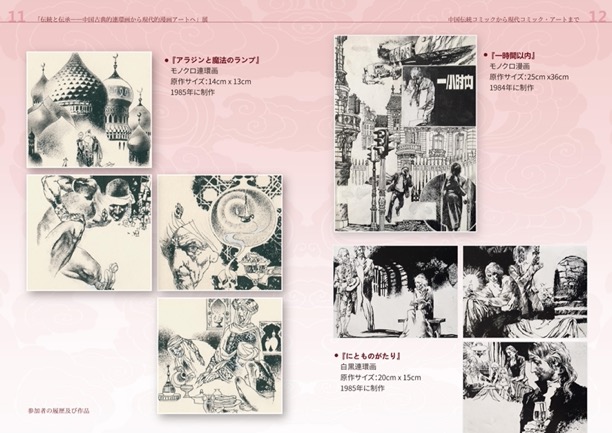

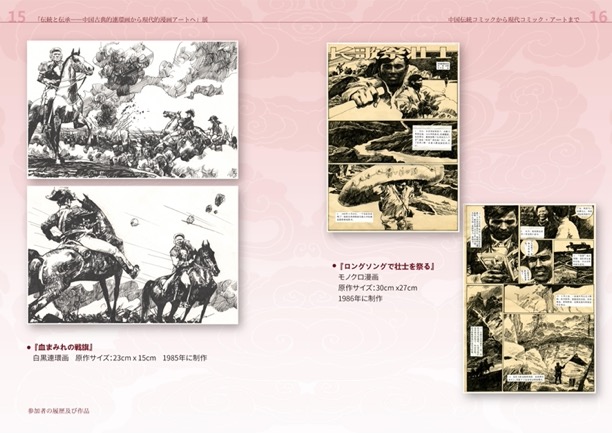

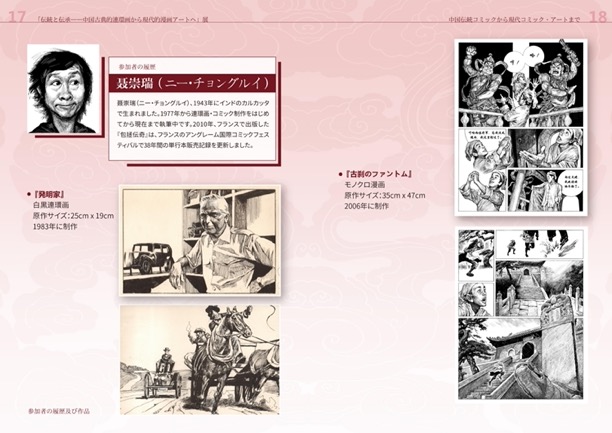

本オンライン展は主に多表現となる連環画と漫画・コミック作品の194点で構成され、三つの部分を分けて展示していきたいです。第一部分、伝統連環画・伝統コミックの名家である賀友直(ハオゥ・ユウチ)と顧炳鑫(グー・ビンシン)らは50、60年代に制作した作品を紹介します。第二部分、20世紀の70年代から21世紀の初頭まで、庞邦本(パン・バンベン)、王可偉(ワン・キューウェイ)、聂崇瑞(ニー・チョングルイ)、李志武(リ・シウ)のアーティストらは伝統連環画・伝統コミックから新漫画・現代コミックに変える画期的な作品を紹介します。第三部分、20世紀80年代の映画連環画を紹介します。特に中国改革開放以降、日本映画の影響によって中国内陸で一時的に風靡になり、つまり日本映画の見本となった映画連環画が注目されます。側面から見ると日中両国の友好交流文化の歴史も回顧できますようになります。

本展は電子ブックとショートビデオという二つの大衆メイディアを使って、海外にいる日本視聴者の方々も気楽に閲覧できますように考慮しました。また「中国古典的連環画から現代的漫画アートへ」展を通していい中国コミック発展史物語が語れますよう。

ビデオはこちらをクリックしてご覧ください

顧炳鑫(グー・ビンシン)の作品

顧炳鑫(グー・ビンシン)の作品

賀友直(ハオゥ・ユウチ)の作品

賀友直(ハオゥ・ユウチ)の作品

庞邦本(パン・バンベン)の作品

庞邦本(パン・バンベン)の作品

王可偉(ワン・キューウェイ)の作品

王可偉(ワン・キューウェイ)の作品

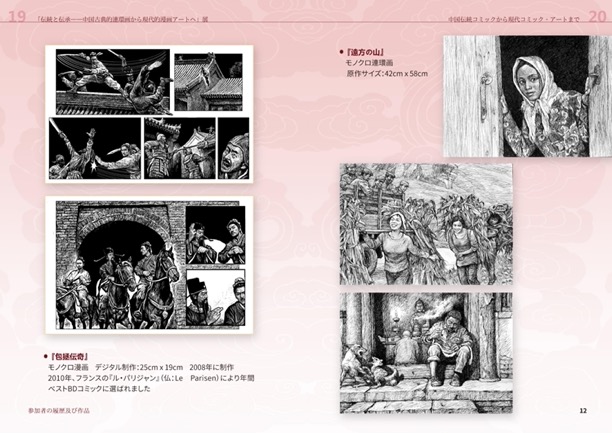

聂崇瑞(ニー・チョングルイ)の作品

聂崇瑞(ニー・チョングルイ)の作品

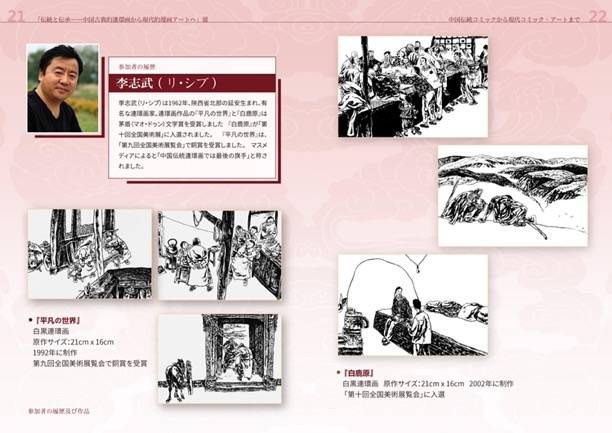

李志武(リ・シブ)の作品

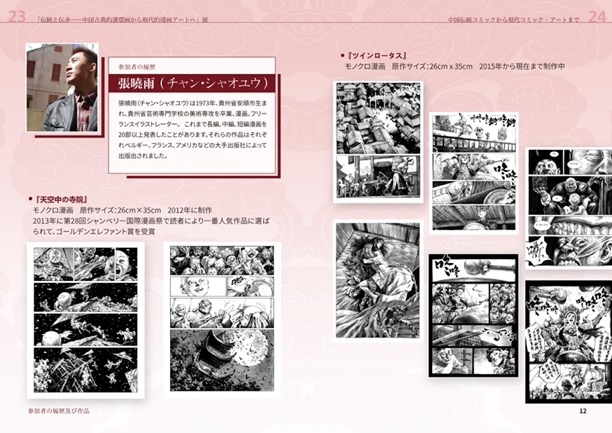

張曉雨(チャン・シャオユウ)の作品

張曉雨(チャン・シャオユウ)の作品

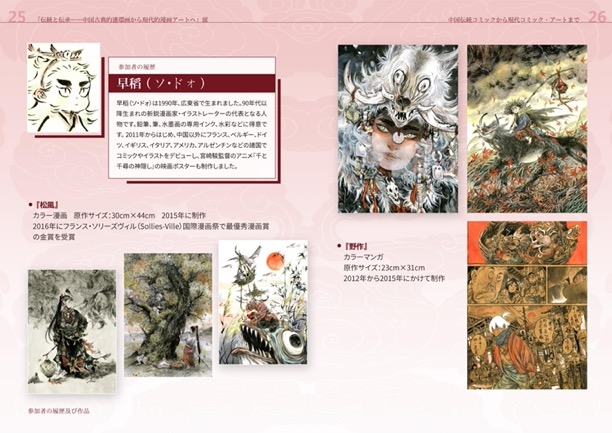

早稻(ソ・ドォ)の作品

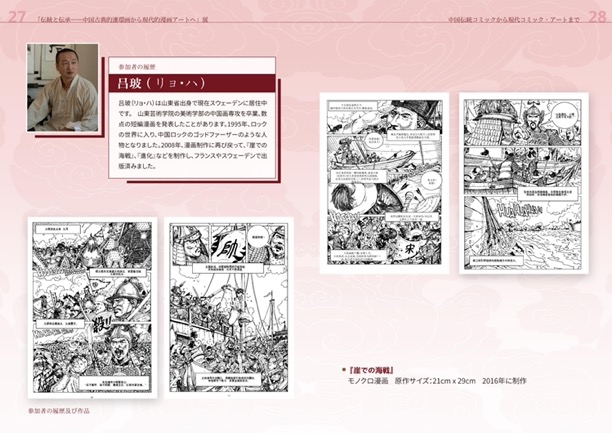

吕玻(リョ・ハ)の作品

高佬(ゴロ)の作品

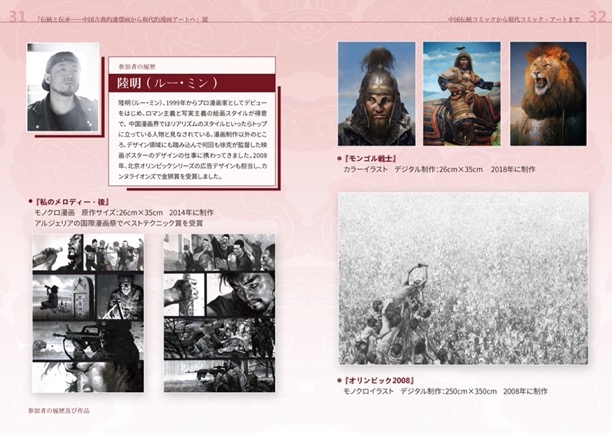

陸明(ルー・ミン)の作品

聶峻(ニエ・ジュン)の作品

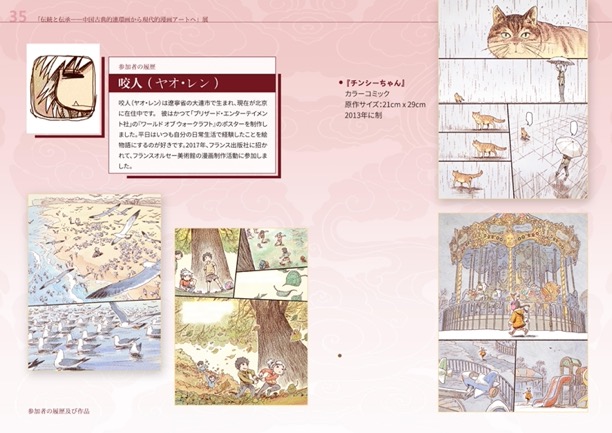

咬人(ヤオ・レン)の作品

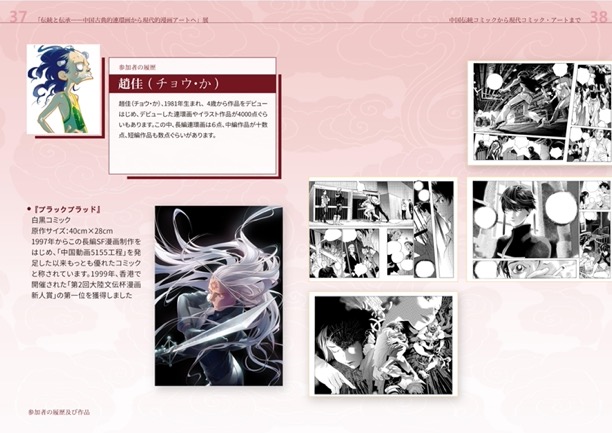

趙佳(チョウ・か)の作品

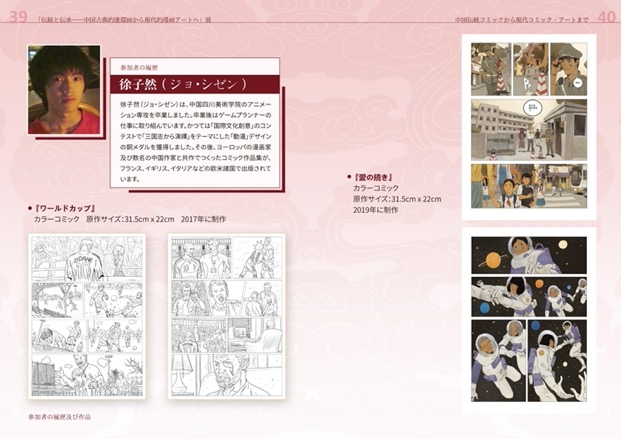

徐子然(ジョ・シゼン)の作品

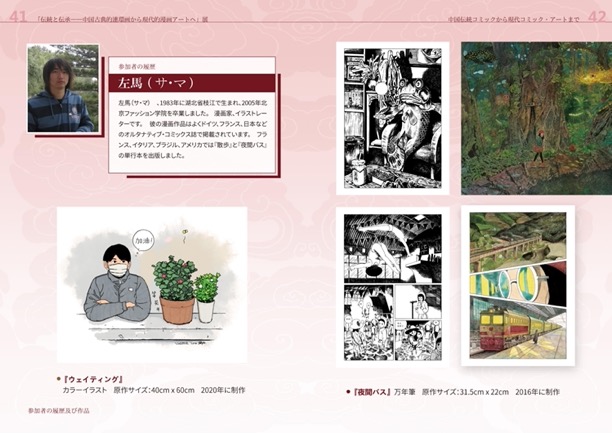

左馬(サ・マ)の作品

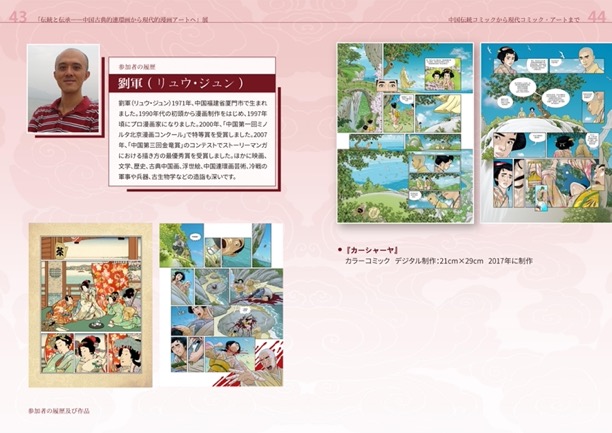

劉軍(リュウ・ジュン)の作品

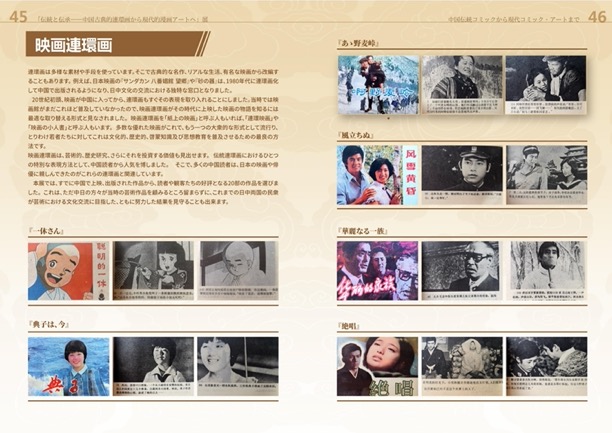

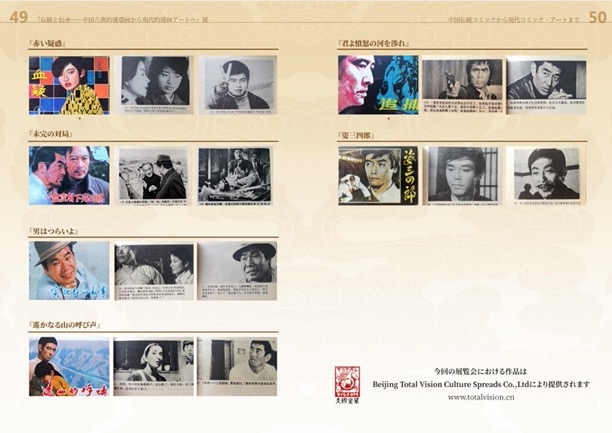

映画連環画

連環画は多様な素材や手段を使っています。そこで古典的な名作、リアルな生活、有名な映画から改編することもあります。 例えば、日本映画の『サンダカン 八番娼館 望郷』や『砂の器』は、1980年代に連環画化して中国で出版されるようになり、日中文化の交流における独特な窓口となりました。

20世紀初頭、映画が中国に入ってから、連環画もすぐその表現を取り入れることにしました。当時では映画館がまだこれほど普及していなかったので、映画連環画がその時代に上映した映画の物語を知るには最適な取り替える形式と見なされました。 映画連環画を「紙上の映画」と呼ぶ人もいれば、「連環映画」や「映画の小人書」と呼ぶ人もいます。 多数な優れた映画がこれで、もう一つの大衆的な形式として流行り、とりわけ若者たちに対してこれは文化的、歴史的、啓蒙知識及び思想教育を普及させるための最良の方法です。映画連環画は、芸術的、歴史研究、さらにそれを投資する価値も見出せます。 伝統連環画におけるひとつの特別な表現方法として、中国読者から人気を博しました。 そこで、多くの中国読者は、日本の映画や俳優に親しんできたのがこれらの連環画と関連しています。

本展では、すでに中国で上映、出版された作品から、読者や観客たちの好評となる20部の作品を選びました。 これは、ただ中日の方々が当時の芸術作品を顧みるところ留まらずに、これまでの日中両国の民衆が芸術における文化交流に目指した、ともに努力した結果を見守ることも出来ます。

映画連環画の作品

映画連環画の作品

映画連環画の作品

電子書籍へのリンク:https://flbook.mwkj.net/c/P5ZK9ydbiH